Lección 189 El Potencial de Acción

El Potencial de Acción llega al Extremo y hace que se Intercambien Neurotransmisores

Ahora que sabemos cómo funcionan las neuronas, volvamos al aprendizaje asociativo de Kandel. Cuando vivimos algo y lo tenemos en cuenta por unos instantes, está operando la memoria de corto plazo. Las neuronas involucradas en este caso aumentan la intensidad y la frecuencia de los disparos, propiciando que se potencie la liberación de neurotransmisores en los terminales de sus axones. Esto hace que la transmisión sináptica sea más eficaz facilitando la comunicación. Es un cambio de tipo funcional. Ahora bien, cuando tenemos una vivencia que nos queda grabada (memoria de largo plazo), la actividad en el área sináptica es tan fuerte que detona una cascada de microfenómenos que involucra hasta la activación de ciertos genes y la síntesis de proteínas. La consecuencia de semejante cascada es que esa misma área sináptica crece, creando una mayor superficie de contacto, e incluso se generan nuevas sinapsis a su alrededor. En resumen, cuando una vivencia queda grabada —es decir, se aprende— llega a modificarse la forma en que las neuronas se conectan. El cambio, en el caso de la memoria a largo plazo es, lisa y llanamente, de tipo anatómico.

En la Aplysia, la neurona que se da el julepe con el choque eléctrico termina por cambiar la forma en que se conecta con la neurona sensorial que recibe el chorro de agua que, a su vez, da la orden a una tercera de retraer la branquia. Tomá esto como una maqueta de nuestras redes cerebrales y vas a entender por qué el circuito neural de Albertito que percibe la ratita termina enganchándose más al

circuito que se asusta con el ruido.

Ese cambio de enlace de las neuronas sucede incluso cuando aprendemos conceptos verdaderos que luego no olvidamos más, como que el agua se congela a 0 °C, o cuando adoptamos un modelo de cómo funciona la realidad, atinado o no, (a veces tan desatinado como que todos los hombres son piratas o que las mujeres tienen que vivir en la cocina). De hecho, si recordamos algo de este libro es porque

nuestro cerebro cambió ligeramente al leerlo.

Que el saber no ocupa lugar, no quedan dudas. El aprendizaje utiliza para todos por igual el mismo recurso, que ya tenemos de fábrica el cerebro y sus neuronas. El verdadero fenómeno es cómo las neuronas se reconectan entre sí. Sus conexiones redistribuidas son los muebles que cambian de lugar dentro del mismo departamento que tenemos todos, determinado por el espacio del cráneo. Este fenómeno se ha denominado plasticidad neural. El número de sinapsis en el cerebro no es constante, sino que cambia con el aprendizaje y el desaprendizaje (u olvido).

Es sensacional conocer esto, porque nos dice algunas cosas fundamentales sobre las emociones. Y es que algo tienen que ver con las neuronas y con nuestro cerebro. Si pensábamos a las emociones solamente vinculadas al corazón, debemos reinterpretar que no es así: la participación del cerebro es estelar. Por otra parte, la biología de nuestras neuronas explica que ciertas experiencias de vida pueden

condicionarnos y habituar respuestas emocionales. Se llama correlato de un proceso emocional a lo que física y químicamente sucede en las neuronas para que ese proceso tenga lugar. El cambio se verifica en las conexiones de una Aplysia, que tiene tan solo unas 20.000 neuronas. Imaginate cuánto cambio puede haber en un ser humano, que tiene 100.000 millones de neuronas y ¡10.000 sinapsis promedio en cada una! Por eso es que cada uno de nosotros tendrá una personalidad y un carácter originalísimos, únicos y tan irrepetibles como su trayectoria emocional.

Finalmente, hay que tener en cuenta que esas mismas neuronas, que procesan información para el aprendizaje, el pensamiento y el lenguaje, están contribuyendo a nuestras experiencias emocionales. ¡Con razón sentimos ciertas cosas (o dejamos de sentirlas) según cómo interpretamos lo que nos pasa! Podemos, por ejemplo, ver amenazas u oportunidades según cómo nos adiestraron a razonar o según cómo nos tomamos las palabras de los demás.

Pienso… ¡y siento!, luego existo

«Se cambia el modo de sentir al cambiar el modo de pensar», este es el lema de los terapistas cognitivo-conductuales, cuyas prácticas siguen teniendo mucho éxito en la actualidad. Ellos manejan dos principios simples: a) Si hemos aprendido varias reacciones emocionales por condicionamiento del entorno, ¿por qué no habrían de condicionarnos nuestros propios pensamientos? Lo que pensamos puede habituar respuestas emocionales tanto de manera positiva como negativa.

b) Si lo que pensamos se repite una y otra vez, estaremos configurando las conexiones sinápticas como plastilina, inscribiendo creencias que quedan ‘arraigadas’. Forjaremos un reticulado neuronal que nos hace automatizar formas de pensar y de sentir, o sea, recurrentes y sin prestarles atención consciente.

Según los terapistas cognitivos, es posible re-entrenarnos prestando atención a nuestros hábitos emocionales y conductas recurrentes (que no son tan obvios para nosotros), para después ejercitar otros comportamientos y pensamientos nuevos. Les piden a sus pacientes que, cuando tienen un ataque de bronca o algo así, tomen nota no solo de lo que estaban haciendo, sino también de qué se les cruzó por la cabeza. El registro de esto hace todo menos automático.

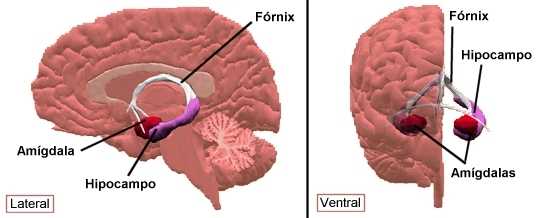

Tanto nuestros hábitos y condicionamientos como nuestras destrezas físicas, pertenecen a nuestra memoria implícita, y se almacenan en lugares en lo profundo de nuestro cerebro. Zonas como el cuerpo estriado, la amígdala (sí, sí, su nombre viene por su forma de almendrita) y el cerebelo son donde las sinapsis se reacomodan para improntar las memorias implícitas. Particularmente, en la amígdala es donde se asocian las emociones con los sucesos, como el condicionamiento de Albertito, que se asustaba con un animal inofensivo. En el cuerpo estriado se hallan los condicionamientos operantes: el incentivo de saber que si apretamos la palanca obtendremos la recompensa. Y en el cerebelo encontramos las destrezas automatizadas, como andar en bicicleta, nadar o manejar un coche.

Mientras tanto, todos los episodios que pueden recordarse a voluntad, como el primer día de clases o de trabajo, se llaman memorias explícitas. Éstas utilizan otras rutas cerebrales: las capas más externas pertenecientes a la corteza (principalmente la corteza prefrontal), y un área profunda que se llama hipocampo — ¡qué originales los científicos que lo bautizaron, porque se parece a un caballito de mar!— La corteza prefrontal existe solo en mamíferos, es muy grande en primates, y alcanza proporcionalmente su mayor tamaño en los seres humanos. Es un área grande que se dedica específicamente a evaluar opciones, planificar y tomar decisiones complejas

A mayor amígdala cerbral ..mejor vida social .

..

En esencia, cambiar nuestros hábitos de reacción emocional o cierta impulsividad consiste en involucrar los lóbulos de la corteza prefrontal para reevaluar lo que está sucediendo y ponderar conscientemente otras alternativas. Y así, reaprender.

Los terapistas cognitivos aseguran poder desarticular tres tipos de

aprendizajes emocionales implícitos.

1) El más intenso es el que ya conocemos: ver una vaca y llorar de miedo,

como las fobias. O sea, responder a un estímulo inofensivo con la misma intensidad que se respondería a un estímulo nocivo.

2) Otro aprendizaje desarticulable es la sensibilización: después de un

estímulo nocivo respondemos con algo más de vigor a todos los estímulos, incluso a los neutros. Es el caso de quedar irritables por cualquier cosa una vez que ya nos sacaron de quicio.

3) Finalmente, la habituación: al reiterarse mucho un estímulo, tanto nosotros como nuestras células neuronales dejamos de responder a él. ¿Alguna vez te diste cuenta de que había un aire acondicionado prendido solo cuando se apagó su motor? Pues bien, también podemos habituarnos a los malos modos de un jefe, lo cual no está bueno. O peor aún, podemos habituarnos a las cosas buenas y dejar de valorarlas, como el cariño de una pareja, que damos por sentado, hasta que nos falta.

Funcione o no este tipo de terapia en todas las personas (hay pruebas de que en muchos casos es efectiva), es innegable que ya no podemos separar el ‘pensar’ del ‘sentir’. La razón y las emociones están integradas en los mismos sustratos de nuestro cerebro, entre redes de neuronas y química. Aquella visión que muchos (incluso científicos) continúan teniendo respecto a sus emociones como ‘exabruptos’ que matizan su vida racional… ya no va más.

Tal vez aquella visión, hoy obsoleta, haya efectivamente comenzado con el filósofo que hace varios siglos defendió a rajatabla su «Pienso, luego existo» y promovió la noción de que el pensamiento era una ‘sustancia’ diferente al cuerpo.

El consabido René Descartes. Su dualidad, la dualidad cartesiana, influyó en la ciencia por siglos, y la sometió a un paradigma de Mente versus Materia.

Enfrentamiento que, en efecto, dominó y generó otra dualidad… Otro filósofo,

Immanuel Kant, un siglo después (xviii) puso en el cuadrilátero la Emoción contra

Razón. Para colmo, Kant rotuló de ‘buena’ a la razón, atribuyendo a la emoción el carácter de amenaza y de enfermedad-de-la-mente.

Si antes los filósofos no podían explicar cómo en un mismo cerebro funcionan perfectamente las neuronas y la mente, o la emoción y la razón, ¡no es nuestro problema! Hoy podemos empezar a explicarlo. No es que Descartes y Kant lo hayan hecho todo mal, obviamente. Lo intentaron a su manera, desconociendo enormes descubrimientos que se harían recién en los siglos posteriores. Probablemente hayan sido menos cautelosos que Freud, quien como vimos dejó en claro que sus ideas podrían más adelante ser respaldadas o refutadas por una

nueva ciencia sobre la mente, la conducta y las emociones.