Lección 191 Las Neuronas que Sienten

Las Neuronas que Sienten

Espejito, espejito, ¿qué siente el más monito?

En una versión cómica de Los hermanos Corso, que parodia una vieja novela

de Alexandre Dumas, cada hermano podía sentir el placer y el sufrimiento del otro en carne propia. Si se enojaban entre ellos, no les convenía pegarse, porque el cachetazo terminaba doliéndole al que lo daba y no al que lo recibía.

Claro, en la vida real esto no pasa. Pero lo que sí sucede es que, de alguna manera, hay ocasiones en que la emoción de otra persona puede sentirse como la nuestra. Es el principio por el cual el teatro y el cine funcionan. ¿Cuántas veces te encontrás ansioso ante las desventuras de un personaje, o entusiasmado por su reencuentro romántico? Esto es lo que llamamos empatía: darte cuenta de lo que quiere y siente el otro, y recrearlo internamente. En algunos casos la empatía es espontánea, como cuando te contagiás la alegría en una fiesta; mientras que, en otros casos, podés dirigirla a voluntad poniéndote en los zapatos de los demás.

La historia de cómo se empezó a entender el funcionamiento de la empatía en lo profundo de nuestro interior es relativamente reciente, tiene poco más de veinte años y empieza así:

Al frente, Giacomo Rizzolatti; en el centro, Vittorio Gallese; en los laterales, Leo Fogassi y Luciano Fadiga… No, no es parte del equipo de fútbol del Inter de Milán ni un partido de truco de a cuatro en Sicilia. Se trata de los neurofisiólogos de la Universidad de Parma (de donde viene el famoso queso parmesano) que estudiaron cómo funcionan las neuronas encargadas de coordinar movimientos para asir y manipular. El afán de ellos era contribuir a que personas con daño cerebral pudieran recuperar cierto grado de control en las manos. Con ese propósito, trabajaron con una especie de mono buena-onda, Macaca nemestrina, un tipo de macaco dócil que tiene el cerebro de un cuarto del tamaño del nuestro; pero que parece una maqueta, porque pueden encontrarse en escala prácticamente las mismas áreas que las de nuestro encéfalo (sí, nombre científico para ‘cerebro’). Hay una zona en su corteza, llamada F5, que —como hace la nuestra— planifica y ejecuta los movimientos complejos que logramos con las manos. Allí fue que les implantaron a los macacos unos electrodos, para medir la actividad de sus neuronas a medida que hicieran distintos movimientos de agarre.

No hay registro exacto de cómo fue el momento clave. Pero la cosa más o menos sucedió de la siguiente manera: entra Gallese al laboratorio en un momento de descanso, cuando no había nadie, y se pone a hacer un par de cosas… Mientras, un macaco lo mira en silencio, quietito. Debe haber sido mediodía, porque en una de sus idas y vueltas, Gallese manoteó un maní de los que había en un bol para premiar al monito. ¡Zap! Un pequeño ruido de estática salió del monitor conectado a los electrodos del animal. Gallese se dio cuenta ¿Y si no era una interferencia? ¿Si era una descarga real de alguna neurona? Volvió a agarrar otro maní para ver qué pasaba, mientras los ojos del macaquito sentado y tranquilo seguían posados en él. ¡Zap! Impresionante… ¿Una neurona del control motor para agarrar un maní se activaba ante la percepción de otro agarrando un maní? ¡Efectivamente! De eso se trataba. Tras muchos años de trabajo y una gran

ola de experimentos con macacos y humanos (sin meternos electrodos a nosotros, sino con técnicas no invasivas), en la actualidad, sabemos que contamos con neuronas del control motor que disparan al ver otra persona realizando un movimiento que podemos hacer nosotros. Tenemos un subconjunto de neuronas que se activan tanto si pateamos una pelota, como si vemos que alguien patea una pelota, e incluso ¡si pensamos en patear una pelota! Llamamos neuronas espejo a este subgrupo. Nuestros mecanismos de percepción y de acción están íntimamente ligados en nuestro cableado.

Las neuronas espejo permiten explicar cómo el ser testigos de la emoción de otra persona —cosa que percibimos gracias a su postura corporal, sus palabras, movimientos y expresiones faciales— nos lleva a recrear internamente esas sensaciones. Y así ‘replicar’ dentro de nosotros una versión propia de la emoción ajena.

Por más que salgas de casa tranquilo a trabajar, zambullirte en la vorágine de ansiedad de las calles y medios de transporte consigue provocarte niveles de activación semejantes por dentro. Lo que te predispone al estado de alerta y a quedar apurado y ‘eléctrico’. La empatía que propician las neuronas espejo cubre todo el espectro emocional. Un ejemplo genial lo encontramos en el bostezo

contagioso, más un reflejo de nuestra naturaleza de seres sociales que de nuestros ciclos de sueño. Ver a alguien bostezando en el subte capaz que te da ganas irrefrenables de hacerlo también. Hasta apuesto que ahora mismo, pensando en el bostezo, se te empieza a abrir la boca…

Como si fuera un gran laboratorio emocional, el cine nos permite sentir

emociones consonantes gracias a las neuronas espejo. Podemos vivirlo en carne propia —perdón, en neurona propia— observando expresiones faciales, e incluso el bostezo contagioso.

Steven Platek, un neurocientífico, dirigió una investigación en la que convocó

a 75 estudiantes y evaluó sus rasgos de personalidad en relación con la empatía.

Luego les mostró videos cortos de personas bostezando. Encontró que los más susceptibles al bostezo contagioso fueron justamente aquellos de mayor nivel de empatía en su carácter. Esto le permitió a Platek lanzar la hipótesis de que las personas que bostezan de forma contagiosa podrían ser más hábiles para identificar la experiencia emocional de los demás a través de sus rostros. Incluso podrían discernir mejor qué están pensando, una sutil “lectura de la mente”.

¿Cómo opera este mecanismo de empatía sustentado por las neuronas espejo? Para entenderlo mejor, vamos a dar una revisión por algunas partes clave del cerebro relacionadas con nuestras propias emociones.

Cerebro: el motivo emotivo

El intento por identificar qué operaciones realiza cada una de las distintas zonas del cerebro viene de hace tiempo. Más o menos a principios del siglo XIX, a un neuroanatomista alemán que se llamaba Franz Joseph Gall se le ocurrió una buena idea: deberían poder hallarse aspectos de nuestro carácter, pensamientos y emociones, en áreas del cerebro dedicadas a funciones específicas. Hasta ahí todo bien, porque esa idea permitió importantes avances hacia la neuro-psicología. Pero Gall no pudo dar una de cal sin tirar un tremendo montón de arena. Inventó toda una teoría traída de los pelos, con la que arbitrariamente localizó facultades mentales en lugares específicos del cerebro, como si fueran “centros” de la ambición, de la amistad, de la moral, etc., etc., etc. La llamó Frenología, disciplina que se popularizó hasta 1840. Gall incluso se mandó a dibujar mapitas para dichas facultades, “cual-quie-ra”. Esto es algo que claramente puede denominarse pseudociencia: un conjunto de ideas que parte de algunos principios científicos, pero acumula tantas suposiciones sin evidencia ni sustento que ya no hay forma siquiera de ponerlas a prueba. El asunto es que, como sigue usando un lenguaje científico, parece que tuviera respaldo.

Los mapas frenológicos (¡obsoletos!) tenían el aspecto de un dibujo viejo, como las publicidades de hace siglo y medio. ¿No se parecen mucho a los cortes de una vaca? Bola de lomo, tapa de asado, vacío, colita de cuadril.

En nuestro cerebro sí hay zonas dedicadas a funciones específicas, en esto Gall tenía razón; pero no para cualquier cosa. No hay un cubito de seso, tipo caldito de sopa, dedicado a la emoción de la alegría, por ejemplo. El desafío de los neurólogos es, precisamente, descubrir qué funciones son las que desempeñan las distintas partes del cerebro. No son funciones tan simples como decir livianamente: el lenguaje, el razonamiento, o la esperanza. Ese tipo de términos alude a los llamados procesos de orden superior, y están comprendidos por un aluvión de funciones menores que exigen del procesamiento en distintos lugares desperdigados por el cerebro, al mismo tiempo o en secuencias muy rápidas (a esas velocidades neuronales que vimos).

Más interesante y serio es lo que propuso el médico norteamericano Paul MacLean un siglo después, en la década de 1960. La zoología comparativa es una disciplina muy importante, pues se dedica lisa y llanamente a comparar las estructuras físicas de los animales para poder, entre otras cosas, inferir cómo evolucionaron de antepasados en común. Si dentro de las estructuras físicas ponemos foco en la anatomía de los cerebros, llegamos al meollo del trabajo de MacLean. Él revisó estudios previos de científicos que habían comparado los

cerebros de distintas especies, incluida la nuestra, y sintetizó todo en su teoría del cerebro triuno.

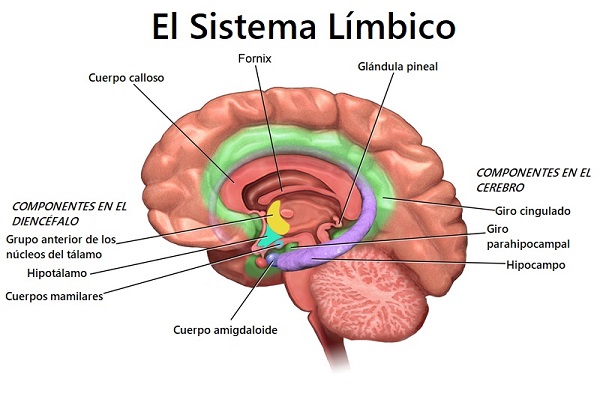

Básicamente, la teoría discrimina tres capas en nuestro cerebro humano. La más profunda es el cerebro de reptil y comprende unas estructuras que vendrían a constituir lo más viejo que traemos evolutivamente. Es sede de la coordinación de movimientos para instintos primitivos, que dirigen la alimentación o la conducta sexual. Alrededor del cerebro de reptil se encuentra el cerebro paleo-mamífero; es decir, el sistema límbico compuesto por la amígdala y el hipocampo que mencionamos en el primer capítulo, y por algunas cositas más. Complejo funcional de absoluta relevancia en los mamíferos, el sistema límbico es el asiento de las motivaciones y las emociones, incluyendo las más sociales, como el comportamiento de ser padres. Involucra también aquellas respuestas de miedo o afrontamiento ante amenazas (fuga o lucha). Finalmente, encontramos el cerebro neo-mamífero. Como paleo significa ‘antiguo’, y neo, ‘nuevo’, es fácil ver la diferencia.

En esta última capa más exterior se alberga la corteza cerebral que tan excepcionalmente creció durante la evolución de primates, y más aún de humanos.

Nuestras facultades de abstracción, planificación y el lenguaje son fruto de semejante corteza exterior.

:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/2019/05/cerebro-triuno.jpg)

El cerebro triuno nos orienta didácticamente en cómo fue su evolución, pero, en verdad, no es una cassata helada de capas rígidas e independientes.

El modelo de MacLean tuvo enorme impacto dentro de la neurología.

Enuncia cosas muy sólidas, como que las emociones son funciones biológicas del sistema nervioso. Las emociones han contribuido a la supervivencia, reproducción y adaptabilidad (incluso social) de nuestros antepasados, tan antiguos, como los reptiles y tan recientes, como los primates. Una emoción no es una simple recolección de pensamientos sobre situaciones, sino un repertorio de respuestas que no necesitan de la consciencia; son más bien autónomas, como salir de estampida al ver un predador. Una emoción hace lo suyo, queramos o no, y por eso es tan convincente. Ante un escenario, como ver-al-tigre-en-la-jungla, el hipotálamo, que se encuentra en lo profundo del cerebro, maneja el sistema nervioso autónomo (SNA) y logra que nuestros músculos se preparen para la acción, aumenta el ritmo cardíaco y la presión sanguínea, y vuelca hormonas del estrés en el torrente sanguíneo. ¿Te imaginás si tuvieras que decidir y coordinar todo esto de manera deliberada, racional y consciente? ¡Hace mucho que nuestros ancestros hubieran sido cena de otros animales!

Sin embargo, el modelo del cerebro triuno puede hacernos suponer cosas equivocadas, hay que aclararlo. En primer lugar, no pensemos que las emociones son el legado de un pasado animal que hoy perturba nuestra vida moderna (el penoso enfrentamiento contra la razón). En segundo lugar, no creamos que hay un “cerebro emocional” dentro de un “cerebro más racional”. No, razón y emoción trabajan entramadas.

Es necesario insistir que para que funcionen las emociones debe orquestarse la participación de múltiples zonas del cerebro, tanto en el nivel profundo como en el nivel exterior. Es que la evolución no se limitó a saltar de una capa a otra, manteniendo intacto el cerebro reptil cuando llegó la hora de ser mamífero. La evolución va modificando lo que encuentra a su paso, y por eso hay conexiones entre todas las estructuras de distintas profundidades. Por ejemplo, entre el sistema límbico y la corteza hay conexiones de ida y de vuelta. Si nuestro cerebro fuera un helado, no sería una cassata tricolor, sino más bien un batido espumoso y lleno de grumos. Al hacernos más racionales, la evolución también nos hizo más emocionales que ninguna otra especie.

Los Amigdaloides

Poco a poco vamos llegando a modelos más refinados sobre cómo el cerebro resuelve las emociones. Tan refinados que suenan bien, como The Amygdaloids, banda musical en la que toca Joseph LeDoux, neurocientífico y psicólogo neoyorquino que se dedicó a estudiar a fondo los mecanismos de la memoria emocional y los circuitos del miedo. A LeDoux le inquietó siempre qué es lo que nos sucede por dentro cuando nos sobresaltamos por miedos instintivos, como recular de repente al ver una serpiente.

En efecto, hay zonas del cerebro muy relevantes a la hora de procesar ciertas emociones, y se comunican entre sí mediante las conexiones que mencionamos en la página anterior. Primero se activa una zona, después otra, y así a toda velocidad articulando lo que puede denominarse un mecanismo emocional. Pero no existe un único mecanismo emocional sino varios, y en todos podemos encontrar pasos que operan fuera de nuestra consciencia. Son tan rápidos que funcionan, en parte, antes de que nos demos cuenta que empezaron a hacerlo. Veamos a continuación la mayor contribución de LeDoux.

Supongamos que vamos caminando alegremente entre los árboles de un bosque, cerca de donde estamos acampando. De repente, justo al lado de nuestra cabeza, vemos una tremenda araña en un tronco. Ese estímulo visual sale de nuestras retinas y se procesa primero en el tálamo. (No confundir con el hipotálamo, que justamente está abajo —hipo— del tálamo). El tálamo es una estructura, cuya función la podríamos comparar con la de un conmutador, como las antiguas centrales telefónicas, en que había señoras conectando con clavijas las distintas llamadas. Toma las señales en bruto de todos los sistemas sensoriales — excepto del olfato— y las envía hacia la región de la corteza cerebral capaz de decodificar la información de cada sentido. La corteza visual primaria, por ejemplo, está en la parte de atrás de nuestro cerebro. Ella trabaja “a fondo” sobre la imagen, concluyendo que es “¡una araña!”, con todos los detalles, colores, posición, movimiento y hasta los pelitos de sus ocho patas. Envía esa conclusión a la amígdala, en el sistema límbico, la cual comanda todas esas respuestas de miedo que ya conocemos, incluyendo la orden al hipotálamo para que haga lo suyo con el sistema nervioso autónomo (SNA): ritmo cardíaco, presión sanguínea, hormonas, preparación muscular.

Secuencia del miedo según LeDoux. Notar la vía directa tálamo-amígdala, menos nítida pero más rápida a la hora de reaccionar emocionalmente.

Aunque todo esto suceda en un tris, hay un camino paralelo de información cerebral que también se activa y que tarda… ¡la mitad de tiempo!, un puñado de milisegundos. Rebobinemos hasta cuando el tálamo entraba en acción. Al mismo tiempo que el tálamo manda la info hacia la corteza visual primaria, también despacha mensajes directo a la amígdala. Claro, su interpretación no es refinada como la proveniente de la corteza, sino burda y poco precisa… algo así como “¡u-a a-a-ñ-a!” y nada más, pero bien rápida. Con lo cual la amígdala ya comienza a ordenar las respuestas emocionales antes de que nos demos cuenta conscientemente de que estamos en presencia de un arácnido peligroso.

Fijate qué interesante es esto. Como dice la abuela “la naturaleza es sabia”.

La vía directa tálamo-amígdala nos permite comenzar a responder a los estímulos potencialmente peligrosos antes de que sepamos enteramente qué son. Capaz que no había ninguna araña, capaz que se trataba solo de una mancha en el tronco del árbol, y retrocedemos innecesariamente. Pero responder a información en bruto resulta muy útil, porque puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, como pasaba con nuestros antepasados. Es mejor suponer que una mancha en el árbol es una araña, que dejar de reaccionar ante una verdadera viuda negra (mejor un error ‘falso positivo’ que un ‘falso negativo’, como vimos en el capítulo anterior).

El cerebro, en general, comienza a evaluar el significado emocional de un estímulo antes de que los mecanismos de la percepción hayan acabado de procesar dicho estímulo. Es posible que el cerebro sepa si algo es bueno o malo antes de saber exactamente qué es. En el caso del miedo, una vez dada la respuesta defensiva, el camino de la corteza (el más lento pero más nítido) contribuye a dar coherencia a

las siguientes acciones que nos convienen: o bien modera el julepe automático, porque no había nada que temer; o bien refuerza nuestro alejamiento.

Este delicado juego entre automatismo emocional y evaluación consciente es uno de los aspectos que el moderno concepto de inteligencia emocional abarca.

Suponé que lo que una situación te detona es enojo, y vas a poder verlo claro: recién cuando comienza a participar tu interpretación consciente de la situación es que podés reencauzar tus respuestas emocionales inapropiadas y tomar las riendas de tu impulso.

Vale la pena enfatizar: cada emoción es una secuencia de pasos, algunos de los cuales suceden sin que los advirtamos. Eric Kandel, quien vimos en el capítulo anterior, dirigió estudios para ver qué pasaba con la amígdala al mostrarle rostros que expresaran miedo. Utilizó neuroimágenes, un tipo de estudios que permite ver cómo se activan las diferentes zonas del cerebro en un determinado instante, y que utiliza esas máquinas grandotas en las que la persona entra acostada y le “escanean” el cerebro. Particularmente, usó resonancia magnética funcional (fMRI por sus siglas en inglés). Esta técnica se sustenta en que, al igual que las células de los músculos, las neuronas precisan oxígeno y glucosa para funcionar. De modo que cuando una estructura cerebral aumenta su nivel de funcionamiento, se detecta un

incremento en la irrigación sanguínea que la abastece.

A través de la pantalla de un monitor, Kandel les exhibió a los sujetos estudiados fotos de caras con distintas expresiones emocionales. No te va a sorprender a esta altura escuchar que sus amígdalas se activaron cuando el rostro que veían era miedoso. Pero, lo esencial del asunto es que, además de mostrarles las fotos pausadamente, en ocasiones Kandel se las mostró tan rápido que los voluntarios no podían declarar qué tipo de emoción habían visto. En realidad, ni siquiera podían asegurar que habían visto una cara; y aún así, ante el rostro de temor… ¡la amígdala se les activó! La percepción no consciente no es cosa de mandinga; ya está siendo estudiada por la ciencia. Esto podría explicar la razón por la cual muchas veces nos sentimos raros sin saber por qué