Lección 196 ¡Cuánta química que tengo!

¡Cuánta química que tengo!

No te hagas malasangre…

Si te preocupás por la inflación, si los viajes en tren y en subte te tienen harto, si las presiones de tu trabajo te estresan… efectivamente te estás haciendo malasangre. Pero, ¿se encierra alguna verdad científica detrás de este dicho añejo?

Sí, una verdad que lo respalda; porque en tu misma sangre comienzan a fluir sustancias que a largo plazo no te hacen nada bien.

El término “estrés” fue introducido en la medicina en la década de 1920 por el fisiólogo estadounidense Walter Cannon, quien lo importó de otra disciplina: la ingeniería. (Inicialmente, el término hacía referencia al desgaste y la fatiga a los que están sometidos los materiales). Tiempo después, el vienés Hans Selye formalizó el concepto, dándole el sentido que le atribuimos hoy día. Selye fue un pionero de la

endocrinología, la rama de la medicina que se ocupa de las glándulas que segregan hormonas directamente al torrente sanguíneo. ¿A qué llamamos estrés entonces? El estrés constituye una respuesta defensiva de nuestro organismo para afrontar

factores que lo amenazan.

Para la inmensa mayoría de los animales del planeta, la respuesta fisiológica del estrés es perfecta, ya que los factores amenazantes suelen ser físicos y agudos.

O sea, amenazas que suceden de repente, duran poco tiempo, pero tienen mucha intensidad. Por ejemplo, lo que le pasa a una típica cebra de documental: la ataca un león, consigue sobrevivir, pero tiene que pasarse la siguiente hora y media despistándolo porque todavía la persigue. No te creas que el león la tiene fácil: medio muerto de hambre, si quiere subsistir tiene que cruzar la sabana africana sorpresivamente y a toda velocidad para cazar algo. Semejantes situaciones son muy exigentes tanto para la cebra como para el león, y demandan con ímpetu todo un repertorio de adaptaciones fisiológicas inmediatas. ¿Qué quiero decir con fisiológicas? Lo siguiente.

En episodios como estos, los músculos necesitan energía para correr o pelear YA. Así que el organismo tiene que movilizarla como un rayo desde donde se encuentra almacenada, y además tiene que evitar que se siga acumulando. La glucosa, combustible por excelencia, sale a raudales del hígado y de toda célula muscular que no tenga prioridad en ese momento —como el estómago—, y se desplaza hacia los músculos que sí tienen relevancia y nos salvan el cuero. Para transportar la glucosa junto al oxígeno, nuestro organismo incrementa la respiración, el ritmo cardíaco y la presión sanguínea. La energía del cuerpo, en general, se transfiere desde los proyectos de largo plazo hacia la necesidad más acuciante del aquí y ahora. Se paraliza la digestión, se inhibe el crecimiento y también la regeneración de huesos y tejidos, y disminuye el impulso sexual. El organismo no malgasta la energía en actividades que pueden postergarse. Si tu cuerpo está corriendo por tu vida, más vale que deje todo aquello para más adelante. (En caso de incendio en el edificio, no es momento de ponerse a ordenar el departamento).

Estas sabias respuestas del organismo son geniales siempre y cuando estén limitadas a circunstancias críticas. Luego, si es que sobreviviste, tu organismo de cebra, león o humano debe retornar a su funcionamiento normal.

El problema es que en nosotros los humanos también entra en juego el estrés psicológico y social. En la actualidad, si bien no nos acechan leones a la vuelta de la esquina, estamos rodeados de factores psicológicos y sociales que no son ni físicos ni agudos. Este tipo de factores detona estrés una y otra y otra vez, cosa que le impide a nuestro cuerpo regresar al estado de calma: Los préstamos hipotecarios, las cuotas del auto, el descubierto de las tarjetas, la lucha por el ascenso en el trabajo (o por evitar el despido), los exámenes… e incluso las exigencias del entorno social (¿estoy bien vestida?, ¿estaré fachero para esa chica?). El sistema fisiológico que en realidad evolucionó para responder a emergencias agudas de tipo físico, queda sobreestimulado y activado por meses y meses sin descanso.

Para peor, no son solo los acontecimientos por sí mismos los que actúan como factores estresantes, sino también nuestra expectativa de ellos. Las preocupaciones nos estresan por razones que pueden solo estar en nuestra mente. Mark Twain, el escritor que creó las Aventuras de Tom Sawyer, decía: “En la vida pasé momentos terribles, pero solo algunos sucedieron de verdad”.

A la larga, con un estrés continuo, enfermamos. Admitir que hay factores psicológicos y sociales que nos estresan fue un avance notable en la medicina contemporánea, la cual hace poco empezó a incorporar la relación mente-cuerpo en sus diagnósticos. Antes, si un médico no hallaba una lesión o un microorganismo como causas de una dolencia, se ofuscaba y le decía al paciente que se fuera de su

consultorio y visitara un psiquiatra. Hoy día se entiende que las emociones negativas pueden tener consecuencias destructivas para el cuerpo. Pero, ¡ATENCIÓN! No se debe afirmar que las emociones negativas enferman y punto, dejando el asunto en una niebla confusa. Existen pasos intermedios que conectan una emoción con una enfermedad, y hay que reconocerlos. Solo así puede

prevenirse o remediarse una dolencia.

El estrés en sí mismo no nos enferma. Lo que nos enferma son, precisamente, las enfermedades que podemos adquirir debido a la vulnerabilidad que el estrés provoca a largo plazo. Para encontrar los eslabones perdidos, volvamos a poner sobre el tapete nuestro sistema nervioso autónomo (SNA), el que controla los órganos internos —acordate que el SNA no controla los músculos voluntarios—.

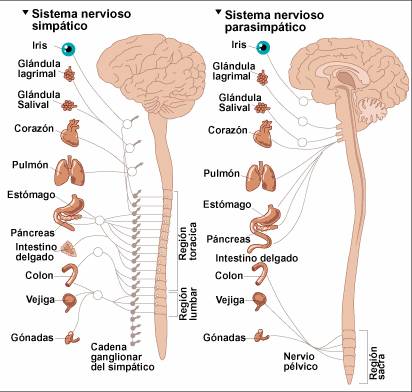

En un episodio de estrés, la mitad del SNA se enciende y la otra mitad se apaga. La media naranja que se activa se denomina sistema nervioso simpático. Las terminaciones nerviosas del simpático segregan la hormona noradrenalina, y les dicen a los distintos órganos qué hacer en ese momento crítico: dilatar las pupilas, inhibir la salivación y la digestión, acelerar el corazón y desalentar el impulso sexual. Además, hay una terminación particular del simpático en las glándulas suprarrenales (arriba de cada riñón), que las hace producir la hormona adrenalina.

Sí, esa misma que inunda tu cuerpo si te tirás de un paracaídas o practicás deportes de riesgo.

Por su parte, la otra mitad del SNA, la que se apaga durante el estrés, es el sistema nervioso parasimpático, que desempeña una función opuesta. El parasimpático se desactiva si corrés por tu vida, pero se pone a trabajar con dedicación cuando estás en calma. Como cuando comiste muchísimo, tenés sopor y ganas de dormir la siesta: contrae las pupilas, disminuye los latidos del corazón y

envía la sangre al estómago.

Durante un episodio de estrés, se activa el sistema simpático y se desactiva el parasimpático, porque ejercen cambios opuestos sobre los órganos objetivo.

Además, en el estrés funciona una segunda vía (puramente hormonal) gracias a la hipófisis.

Ahora bien, cuando el cerebro identifica un factor amenazante no es solamente el sistema simpático el que entra a la cancha. También se pone la camiseta el propio director técnico del SNA, el hipotálamo, esa estructura cerebral pequeña y profunda que te presenté en el capítulo 2. El hipotálamo segrega una hormona llamada CRH, en el espacio muy chiquitito que hay entre él y una famosa glándula cerebral: la hipófisis. En cuestión de segundos, la hipófisis se pone las pilas y libera otra hormona directamente al torrente sanguíneo. Se trata de la ACTH.

¿Muchas siglas? Imaginate lo complejo que es todo el mecanismo químico. Lo que nos importa acá es que, finalmente, la ACTH alcanza aquellas mismas glándulas suprarrenales de la página anterior, y hace que ellas generen glucocorticoides a raudales.

Las ‘hormonas del estrés’ son, en la práctica, la adrenalina y la noradrenalina (a ambas se las conoce como catecolaminas), y los glucocorticoides. Las tres cabalgan frenéticamente en nuestra sangre para movilizar la energía, poniendo la glucosa en circulación. Si esta composición sanguínea se mantiene por culpa de factores de estrés recurrentes, empiezan varios efectos colaterales que pueden perjudicarte. Si vivís todos los días como si estuvieras en emergencia, pagás el precio. Siempre puesta en marcha la energía, no se dispone de reservas: te cansas fácilmente y adelgazas perdiendo grasa de todo el cuerpo. Además, aumenta el riesgo de desarrollar algún tipo de diabetes.

Los glucocorticoides segregados muy frecuentemente perjudican la comunicación de los glóbulos blancos (las células del sistema inmunitario). Así, te bajan las defensas aumentando la posibilidad de que contraigas enfermedades infecciosas. Mucho estrés acumulado puede llegar a agravar enfermedades autoinmunes, como la esclerosis múltiple, la inflamación intestinal, el asma y la artritis reumatoide.

La lista de efectos nocivos del estrés a largo plazo continúa. Se inhiben otros sistemas hormonales, como las hormonas reproductoras: estrógeno, progesterona y testosterona. Esto consigue que pierdas el apetito sexual. En las mujeres, particularmente, los ciclos menstruales se tornan irregulares. En ambos sexos, incluso llega a inhibirse la hormona del crecimiento. ¡Cosa muy dañina en los niños! (En el último capítulo te voy a mostrar un crudo ejemplo al respecto). Y en los adultos, se posterga la reparación de los tejidos de forma permanente.

Como golpe de gracia —por si todo esto fuera poco— una presión sanguínea crónicamente elevada termina en hipertensión, con la consecuente posibilidad de enfermedades cardiovasculares.

¿Ves por qué no conviene hacerte malasangre?

Lo que agrava y lo que alivia

Ajustadas al propósito fundamental para el que evolucionaron, las respuestas del estrés evidentemente preparan al organismo para la acción. En la actualidad, sin embargo, los factores estresantes psicológicos y sociales nos agarran quietitos la mayor parte del tiempo. Podés estar en crisis frente a la computadora, manejando planillas de cálculo con locura porque no te cierran los números, pero

solo precisás hacer movimientos cortitos con la mano para mover el mouse. Por dentro, en cambio, te está sucediendo una avalancha de hormonas y presión arterial, y se te están energizando los músculos de piernas y brazos. ¡Con razón terminás masticando la birome y moviendo la patita frenéticamente! De ahí surgieron las expresiones explotar de ansiedad o descargar la bronca.

Pues bien, varios experimentos con ratas llevados a cabo en los años setenta por Jay Weiss, psicólogo de la Universidad Rockefeller (sí, fundada por uno de los famosos magnates), se transformaron en clásicos para explicar los factores que agravan o alivian el estrés. Especialmente porque permiten trazar paralelos con nuestras experiencias humanas.

Voy a empezar por contarte el más básico, un experimento inspirado en las patadas que te da la electricidad estática cuando frotás los pies en una alfombra.

Tras varias descargas de este tipo, una rata queda estresada: su ritmo cardíaco y su segregación de glucocorticoides aumentan, así también como la probabilidad de que le venga una úlcera. (Bueno, si cuando eras chico te perseguía tu hermano mayor con el magiclick, a vos también te pasaba lo mismo…). Pero, ¿qué ocurre si a la rata le dejan a mano una barra de madera, una rueda giratoria o un montón de comida? La rata encuentra una salida a la frustración: roer, empacharse o ponerse a correr son actividades que le bajan las probabilidades de desarrollar la úlcera.

Nosotros buscamos alivios parecidos. Si estamos enojados o frustrados, sentimos el impulso de pegarle al escritorio, romper algo o atiborrarnos de chocolate. Claro, suele ser peor el remedio que la enfermedad. Resulta más útil hallar la salida en un hobby que nos distraiga o en hacer ejercicio regularmente, lo que brinda una descarga sana y recurrente para evitar reacciones impulsivas.

Prestá atención ahora a una variante del experimento anterior. En lugar de madera, comida o rueditas, le pusieron otra rata para que se agarre a mordiscos.

Efectivamente, también disminuyen las probabilidades de tener úlcera. Pero, ¿a qué precio? Esto se llama desplazamiento de la agresión, y es común en muchas especies. El fenomenal primatólogo Robert Sapolsky, inconfundible por su combinación de largo pelo enrulado y barba tupida, comprobó que en los monos babuinos de Kenia también se da el desplazamiento de la agresión. Suele pasar que cuando un babuino macho pierde una pelea, lleno de frustración ataca a un macho de rango inferior que estaba tranquilito en sus cosas y mirando los pajaritos. Este último, a su vez, le da una paliza a una hembra adulta, que se da la vuelta y muerde a una hembra joven, la cual finalmente le da un cachetazo a una cría y la tira del árbol. ¿Y pensabas que el desplazamiento de la agresión era invento humano? Lero lero.

Un ejemplo satírico, pero que viene como anillo al dedo, es el de la cadena de gritos. Cuando un director le grita a tu jefe, él luego te grita a vos; llegás a casa y le pegás tres gritos a tu pareja, quien le chilla a tus chicos, que para terminar le gritan al menor en el jardín. Agarrártela con alguien es muy eficaz para reducir el impacto de un factor estresante, pero no funciona para promover una mejor

sociedad a largo plazo. A tal efecto, el apoyo social resulta una salida más fructífera. Date vuelta y, en lugar de agredir, acudí a unos oídos que te escuchen, a un abrazo que te arrope y que te diga que todo va a mejorar, a un hombro sobre el que apoyar la cabeza y encontrar consuelo. ¡El apoyo social tampoco es invento humano! Los primates exhiben conductas de este tipo. ¿Acaso no recordás las crías castigadas de monos

Rhesus que se abrazaban en el segundo capítulo, para aliviar su dolor? Lo que sí es invento nuestro es la combinación de búsqueda de apoyo con inteligencia. En otras palabras, la responsabilidad de actuar positivamente, sin cadenas de gritos o agresiones. El apoyo social, además, nos genera otras sustancias por dentro —que vas a sentir al pasar algunas páginas— cuando te hable de abrazos y mimos.

Hete aquí un último experimento de Weiss y otro tipo de alivio: antes de las pataditas eléctricas, esta vez le avisaron de antemano a Ratatouille que lo iban a azuzar, haciendo sonar una campana. Obviamente, consiguieron condicionarlo (miedo a la campana). Pero ahora también aparecen menos úlceras a largo plazo. El punto aquí es la capacidad de anticipar el factor estresante. Predecir un daño nos

brinda más recursos para enfrentarlo. Aunque sea, recursos psicológicos. Si no, tanto la ratita como nosotros, vivimos el horror de que el drama puede suceder en cualquier momento.

¿Te acordás —tema del primer capítulo— que una recompensa ligeramente probable nos incentiva más que un premio absolutamente cierto? Lo que es menos previsible, si es bueno, nos estimula más. De la misma manera, existe una especie de simetría: lo que es menos previsible, si es malo, nos estresa más. Como pasaba cuando se vivía bajo la angustia de la Guerra Fría. O como pasa en la actualidad con el terrorismo, sin saber cuándo puede aparecer el desastre.

Relacionado con lo anterior está la sensación de control. Ejercer el control no es en verdad lo decisivo para aliviar el estrés, sino creer que se lo tiene. En general, se teme a volar, por ejemplo, y no a manejar un coche; a pesar de que la tasa de accidentes en las rutas es monstruosamente superior a la tasa de fatalidades aéreas.

Esto tiene que ver con que durante un vuelo no se percibe el más mínimo dominio sobre lo que le pueda pasar a la aeronave. Al comienzo del libro leíste sobre la sensación de seguridad y de tener-el-control relacionadas justamente con la necesidad de predecir y anticipar. Ahora podés apreciar la imagen más completa: suponer que los factores amenazantes son previsibles o manejables consigue reducir los

efectos negativos en la química de nuestro cuerpo.

El primatólogo Sapolsky se sumergió en toda esta fenomenología del estrés psicológico y social, y verificó un paralelo más entre los animales y nosotros que vale la pena mencionar. Volvamos a los babuinos de Kenia y a su rango. Los subordinados no la pasan muy bien que digamos: un subordinado pudo haberse dedicado toda la mañana a cazar un antílope africano, pero justo cuando se lo está por comer… ¡Zas!… un macho de mayor jerarquía se lo arrebata. O también, en el momento de mayor tranquilidad, viene uno de rango superior y descarga su bronca en un acto típico de desplazamiento de la agresión. Para los babuinos subordinados, la vida no solo está llena de factores estresantes físicos, sino también de una enorme cantidad de estresantes psicológicos. Incluso con agravantes:

escasas salidas a la frustración, ataques poco predecibles y una baja sensación de control. Gracias a mediciones fisiológicas, Sapolsky logró comprobar que sus niveles de glucocorticoides en reposo son significativamente más altos que en los babuinos dominantes. Mirá otros indicios de cuerpos babuinescos crónicamente estresados: elevada presión sanguínea, menor circulación de glóbulos blancos e incluso menor factor I de crecimiento tipo insulina en sangre, algo que ayuda a curar heridas.

En los seres humanos, la analogía es triste. Mediciones semejantes de estrés crónico se revelan en la gente pobre. Son los pobres quienes tienen un trabajo manual y mayor riesgo de accidentes laborales; los que tienen pocos recursos para darle previsibilidad a las vueltas de la vida, debido a sueldos que no alcanzan para llegar a fin de mes o a empleos temporales cuyo fin nunca se sabe cuándo llegará.

Son los que no tienen la sartén por el mango de su situación económica y no pueden hacer planes para el futuro porque todo es un incendio que debe apagarse hoy; los que quedan exhaustos por viajar varias horas diarias en colectivos y trenes abarrotados, sin alternativa.

Un nivel socioeconómico bajo tiene una marcada correlación con el estrés crónico. Pero una variable que predice la mala salud incluso de manera más precisa es la que se llama nivel socioeconómico subjetivo. Estudios recientes demostraron que no son solo los factores reales por enfrentar en la pobreza los que agravan el estrés, ¡sino el hecho de sentirse pobre! La subjetividad es esencial a la hora de poder, o

no, afrontar los problemas sociales y económicos. El pobre que se siente desmerecido y marginado por ser pobre, la pasa aún peor. ¡Cuántas lecciones que nos está dando la ciencia! No deberíamos perder de vista el objetivo de contribuir al bienestar emocional de todos los individuos de una sociedad. Objetivo que debería tomarse en serio por parte de más instituciones y organismos que los que actualmente lo hacen.