Lección 89 Las Conductas Instintivas y el Choque Biológico

Las Conductas Instintivas y el Choque Biológico

Este recorrido histórico es necesario para explicar las bases de la Descodificación Biológica Original, para entender su origen, su razón de ser y comprender cómo puede ayudarnos en la sanación de enfermedades. Y para ahondar un poco más y establecer sus fundamentos, debemos explicar también las investigaciones del médico francés Henri Laborit (1985) (1989) que, algunos años más tarde, llevaron a fundamentar las reacciones ante un choque biológico.

Pero vayamos por pasos. Laborit, entre los años 50 y 80 del siglo pasado estudió las conductas instintivas e inconscientes del comportamiento de los seres humanos en situaciones de estrés, así como las respuestas que permite el sistema nervioso. Tengamos en cuenta que el cerebro es un órgano que, ante el estrés, no sirve para pensar sino para actuar. Es eficiente pero no inteligente. Para él, la única razón del ser humano es ser, y para ser necesita sobrevivir. Para ello, los animales desarrollan conductas típicas: la de búsqueda o consumo, la de gratificación, la respuesta al castigo y la de inhibición, que explicaremos con un poco más de detalle.

La conducta de búsqueda la podríamos resumir como “atrapar el bocado”.

Hace referencia tanto a la acción de buscar un alimento, como a buscar una pareja para procrear, buscar aire para respirar, entre otros.

Si durante la búsqueda el individuo ha tenido una sensación placentera, persistirá en la conducta que le ha gratificado, continuará haciendo lo mismo.

De este modo, se dará la segunda conducta identificada por Laborit, la de gratificación o, en resumen, la de “acercarse a lo positivo”. Por el contrario, si encuentra algo que no le produce placer o es de riesgo y por lo tanto estresante, entrará otra conducta en juego, la de respuesta al castigo o a lo negativo con reacciones de huida o ataque. La inhibición surge cuando ninguna otra reacción es eficaz y el individuo intenta de alguna forma seguir con vida. Es una posición conocida como “parálisis” o “hacerse el muerto”.

Cuando un animal es perseguido por un depredador comienza huyendo o atacando según las posibilidades que detecte. Cuando ninguna de las dos anteriores es posible, el animal se bloquea para dar la sensación de parálisis.

Esto es lo que hace una gacela perseguida por un felino o un ratón que quiere escapar con vida de la boca de un gato.

Es interesante destacar que, en esta última conducta, la de parálisis, si uno no es capaz de controlarla o gestionarla o el estrés permanece en el tiempo, lo que sobreviene es la angustia. La consecuencia fisiológica es una perturbación neuroendocrina que es nociva para el organismo físico y que lleva a una disminución de las defensas. Desde la Descodificación Biológica Original se postula que, si el

individuo está ante una vivencia inesperada y dramática y no encuentra solución exterior o interior al estrés vivido, es decir, que ninguna respuesta de supervivencia es eficaz, entonces se activará la conducta de inhibición de la acción, conocida asimismo como parálisis.

A partir de aquí será el cerebro arcaico el que intentará dar la mejor solución para la supervivencia de la persona. Y, ¿qué es el cerebro arcaico?

Una posible explicación la aporta Paul MacLean (1990), médico y neurocientífico norteamericano, que habla del cerebro triúnico o triuno. Nos cuenta que lo que en realidad tenemos los humanos son tres cerebros en uno: el reptiliano, el sistema límbico o paleomamífero, y la neocorteza o cerebro neomamífero.

Entre 1949 y 1952 bautiza a la parte del sistema nervioso relacionada con las emociones como cerebro límbico, a la que acompañan otros dos tipos de cerebro, la parte reptiliana o de reacciones de supervivencia, y el área prefontral o zona cognitiva. Los tres conforman el cerebro triúnico y será la zona más arcaica la que reaccione en términos de supervivencia cuando nos expongamos a una situación que nos mueva de nuestro punto de confort.

Nuestro cerebro más arcaico para la supervivencia

Cuando vivimos un momento de shock con estrés máximo, se pone en marcha y actúa nuestro cerebro más arcaico. Vamos a dedicarle unas líneas, ya que es muy interesante ver cómo funciona nuestro cerebro ante un evento como el que nos ocupa.

Podríamos decir de forma escueta que el cerebro arcaico es aquel que tiene la memoria de todas las respuestas ganadoras de la humanidad y puede responder con gran rapidez, mucho más que si lo hiciéramos con nuestra parte cortical o zona pensante. Esto significa que todas las células de nuestro cuerpo tienen las estrategias de adaptación para conseguir sobrevivir en todos los reinos. Pero vamos más al detalle.

El ser humano moderno apareció en la Tierra hace unos 150.000 años.

Desde entonces, podemos decir que no ha habido ninguna modificación genética que permita el paso a otra etapa de la evolución, por lo que nuestro cerebro continúa siendo el mismo que el de las personas que vivieron hace miles de años. Por eso mantiene toda la información que ha ido recogiendo a lo largo del tiempo, tanto del mundo animal, como vegetal.

Conservamos todas las estrategias que han tenido éxito en el camino de la evolución y la adaptación o, dicho de otra manera, en la senda de la supervivencia. Todo ello supone que, aunque no seamos conscientes, conservemos en nuestro cerebro más arcaico las facultades heredadas de los animales que nos han precedido y la manera en que se han ido perfeccionando por la evolución. Es decir, nuestra memoria tiene todas las respuestas que han triunfado a lo largo de la humanidad para poder hacer frente a las situaciones que vivimos. Es por eso que podemos responder con mayor rapidez cuando estamos ante un momento de estrés. Nuestro cuerpo sabe qué han hecho otros seres vivos antes que nosotros para sobrevivir a instantes de alto estrés, rápidamente lo recuerda y es así como lo aplicamos

hoy en situaciones de emergencia. Salomon Sellam (2009) afirma que “nuestro funcionamiento íntimo, biológico y psíquico está ligado a los diversos instintos de conservación que nos gobiernan. Estos están activos en permanencia a nuestras espaldas.”

Existe un mecanismo de transferencia de información que facilita la adquisición de nuevos datos sin perder todo lo que le antecede, es decir, conservando las vivencias y aprendizajes de nuestros orígenes. Esta información queda almacenada, en estado latente, hasta el momento en que sea necesario acudir a ella y entonces, sin que seamos conscientes, sale a la luz. Por ello, podemos decir que en el cerebro humano conviven las partes primitivas con las actuales. Estos tres cerebros, que ahora detallaremos, no funcionan por separado, sino que interactúan y se coordinan para dar la mejor respuesta posible ante un problema. MacLean (1990), hizo una descripción didáctica de los tres cerebros o triuno en los que explica cómo la mente antigua con sus comportamientos está integrada en una mente más moderna que contiene la huella o recuerdo de las reacciones animales.

La explicación que aporta es que cada parte procede del progreso que hemos hecho anteriormente: el sistema límbico viene de los mamíferos, nuestros antepasados más cercanos que habitaban en las sabanas, y el reptiliano, un poco anterior, proviene de los reptiles arbóreos que dieron origen a los mamíferos y la parte frontal que es la zona más moderna. Vamos a empezar detallando qué funciones tiene el más arcaico, -el reptiliano denominado el de huida o la pelea.

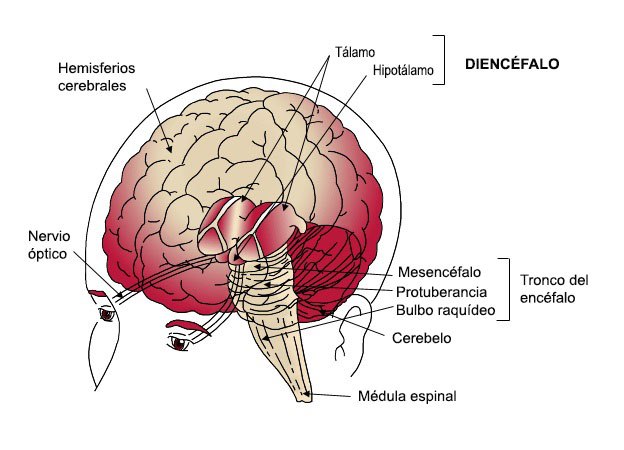

El cerebro reptiliano trabaja para regular los elementos básicos de supervivencia, es decir, las funciones básicas. Anatómicamente lo sitúa en el tronco cerebral y cerebelo. Hablamos de la parte instintiva del ser humano, las reacciones innatas, la que controla las tendencias básicas que nos garantizan sobrevivir, ya sea la respiración, el deseo sexual, la búsqueda de comida y las respuestas agresivas a una acción entre otras.

Por ejemplo, es el que nos dice que huyamos, que ataquemos o que nos inhibamos. Las respuestas que nos ofrece este cerebro se basan en esquemas fijos, reflejos, repetitivos o automáticos copiados de programas según han ocurrido durante la evolución.

En el caso de los seres humanos, lo que nos diferencia de la conducta de los reptiles es que podemos analizar opciones y seleccionar pautas de conductas deliberadas gracias a la corteza cerebral. Aun así, nuestro cerebro reptiliano, que se remonta a más de 200 millones de años, rige y controla mecanismos para el cortejo, el acoplamiento sexual, la búsqueda de una protección para vivir o dormir, la búsqueda de comida y la selección de líderes. Esas conductas, como hemos dicho, no las lleva a cabo en solitario, sino que otras regiones del cerebro humano también participan activamente.

Recordemos que la enfermedad es un proceso que se pondrá en marcha frente a un conflicto biológico en el que la persona siente estrés y miedo y frente a ello ninguna reacción de supervivencia se ha podido activar, es decir, cuando la situación de shock se vive en inhibición de la acción o parálisis.

El segundo cerebro que aparece durante la evolución es el sistema límbico o también llamado cerebro emocional. También se le dan otros nombres, como mesencéfalo o cerebro medio, y consiste en una porción del encéfalo situada inmediatamente debajo de la corteza cerebral. Comprende centros importantes como el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala cerebral.

Este cerebro ya funcionaba en los mamíferos. Es el responsable de las respuestas afectivas ante estímulos, como el temor o la agresión, la pena, la tristeza, las alegrías, así como es la sede de los recuerdos. Para entender la Descodificación Biológica Original es importante identificar esta conexión entre las emociones que sentimos y los recuerdos. Un recuerdo queda grabado gracias a las emociones vividas en el instante preciso.

Para esclarecer este punto, intente recordar alguna situación que haya vivido con mucha emoción. El simple recuerdo hace que volvamos a sentir la emoción de ese instante, sea la alegría, la tristeza o el miedo. Por eso, para tener acceso a un recuerdo, hay que revisitar la emoción a la que esté unida.

De hecho, puede fácilmente darse el caso que el recuerdo se olvide, que ya no lo tengamos presente, pero que en cambio sí que quede latente esa emoción o sensación corporal a la que va unido, hasta que vivamos una situación que sirva de mecha y la vuelva a despertar.

Por ejemplo, un día estamos leyendo un libro o viendo una película y algo de lo que se expone nos acerca a un recuerdo, nos provee una imagen, y ligada a ella aparecen sensaciones en el cuerpo que definimos con una emoción. También puede comenzar una actividad reactiva cuando algo de lo que estamos viviendo nos remonta a las vivencias dolorosas biográficas o pre biográficas.

Como ejemplo, un niño tiene varios hermanos y su madre se ocupa como puede de todo lo que incluye la casa, la compra, sus padres y 6 hijos. El niño en numerosos momentos sintió abandono e incluso alejamiento de los suyos. Cuando quería salir de la cuna después de la siesta no obtenía el resultado esperado hasta que su madre había conseguido cambiar y dar de comer a los pequeños.

De joven tiene muchos amigos con muy buena relación. Dicen de él que es de “muy buena pasta”. Su única preocupación es quedar

con unos y otros para ocupar su tiempo y poco a poco los estudios le interesan menos. Siendo bastante joven se enamora y debido al

embarazo de su novia se casan sin haber acabado la carrera.

La vida continúa hasta que empiezan los problemas porque su mujer trabaja mucho, alguna vez al mes queda a cenar con sus

amigas, si están reunidos con amigos ella habla con los participantes sean hombres o mujeres y él comienza a sentir celos, preocupación cuando no está, tiene demandas sobre ella que ni tan siquiera consigue entender como “no me das afecto”, “no me quieres” y poco a poco la relación se desgasta.

—

¿Qué ha sucedido? Que este niño vivió las sensaciones de abandono y separación. Usó un comportamiento adaptativo para evitar estar en contacto con esas sensaciones que es procurar tener mucha gente entre los contactos para asegurarse que si uno no está ya habrá alguien disponible para acompañarle.

Cuando la vida cambia el foco de atención y de demanda pasa a ser su mujer a la que le exige los cuidados que no pudo vivir en su infancia. Él puede continuar reaccionando desde su cerebro arcaico, con necesidades descubiertas que intenta satisfacer a través de los otros o puede comenzar a revisar su historia y sanarla para que su vida tenga otro sentido que la repetición y la compensación.

En el siguiente dialogo de la película El ladrón de orquídeas se retrata algo muy similar:

– ¿Nunca te sientes muy solo, Johnny?

– Yo fui un niño raro. No le caía bien a nadie. Pero yo tenía la idea de que, si esperaba suficiente tiempo, alguien iba a llegar y nada más, ya sabes, comprenderme. Como mi mamá. Pero otra persona. Que ella me iba a mirar y calladamente iba a decir: “Sí”. Exactamente así. Y ya no iba a estar solo.